Di Sergio

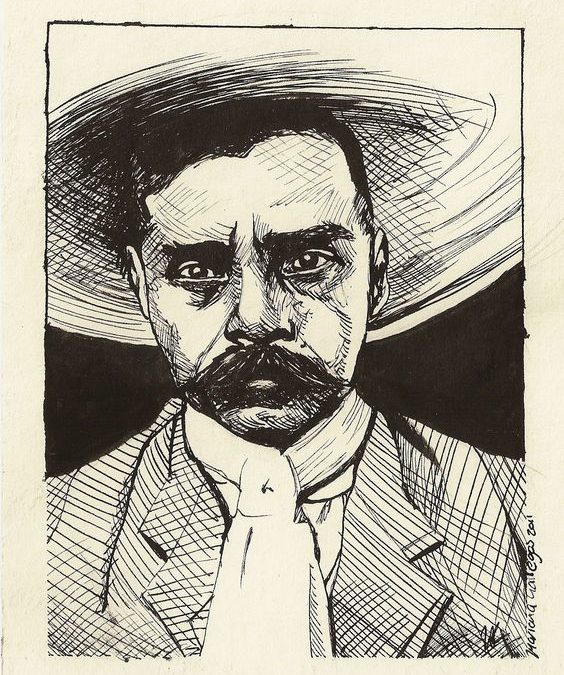

Dove la leggenda e la realtà si incontrano sorge il Messico. Terra ricca. Terra povera. Terra di banditi. Terra d’eroi. Terra di criminali e di rivoluzionari. Terra di conquista. Terra di conquistadores. Nelle infinite chine del chiaro scuro messicano, dove hispanidad e mondo indios si incontrano e scontrano sotto il sole rovente del centro America, nasce l’avventura semi mitica di Don Emiliano.

Ci sono personaggi che non esistono, o meglio, esistono solo nel riflesso lasciato nei suoi contemporanei, nei suoi apologeti come nei suoi nemici più feroci. Amici o nemici, le storie che si raccontano costruiscono e impastano il mito come un muro di calce e mattoni. Con certi personaggi la verità non esiste, è superflua, non vi si può arrivare se non attraverso versioni, opinioni, visioni spesso contrastanti tra loro. Le lenti con cui si possono analizzare sono spesso libri e resoconti, pellicole e sceneggiature, testimonianze vive conservate nei polverosi recessi delle moderne città, dove il popolo minuto e silenzioso ancora ricorda. In questa non-verità sta la loro bellezza ed immenso fascino, perché la loro vita non è certa, non è fissa, ma vive nel chiaroscuro, non quello gramsciano dei mostri, ma in quello più misterioso del “forse”. Un forse che Leopardi ha definito la più bella parola del vocabolario italiano perché «apre delle possibilità, non certezze… perché non cerca la fine, ma va verso l’infinito».

Di uomini così se ne contano sulla punta delle dita, ma lì accomuna sempre un elemento: l’essere al di sopra del mondo e delle sue logiche morali. Il novecento ne ha ospitati diversi: nello stesso secolo dell’uomo sulla Luna, figure guerriere e semi leggendarie sono riemerse dai gangli della storia per fare la differenza. Una differenza che prima di essere materiale e tangibile, è spirituale. Non sono venuti al mondo per portare la pace, la realizzazione, ma il fuoco dell’avvenire, la guerra santa della giusta causa. Il dono smisurato di un Sole luminoso e divoratore. Dalla Siberia all’Europa, dal Mar Rosso al Golfo del Messico, uomini così sono apparsi da un evo arcaico, ormai considerato perduto, e hanno solcato di nuovo la Terra e tracciato nelle stelle la propria volontà. Arcangeli, santi, Dei della guerra incarnati, demoni feroci… che importa? Porgiamo l’orecchio al loro racconto, ai mille volti della loro storia narrati da chi li ha amati, da chi li ha combattuti, di chi è rimasto a guardare. Assaporiamo il gusto senza tempo della loro Rivoluzione e stiamo attenti, potrebbero ancora essere tra noi, sotto le mentite spoglie di un millennio infame.

Cosa li distingue dagli altri? Cosa distingue una rivoluzione da una rivolta, da una sommossa di banditi? Il mito, l’irruzione del sacro nel piano orizzontale della politica, il richiamo della Terra che si fa guerra ai suoi nemici, l’invocazione degli Dei, l’aspirazione che si fa verticale oltre la semplice rivendicazione di pane e tasse. La visione leggendaria che si incarna e si fa storia: Emiliano Zapata è tra questi alfieri dell’insurrezione. Un predestinato come il Barone Ungern Khan, un guerrigliero di Dio come Lawrence, portatore sul petto del manito, la mano de dios, il segno messianico invocato dalle profetesse azteche del Morelos. Lui è la tigre che guida l’insurrezione del popolo contro la ferocia del capitale affarista, contro i rivoluzionari corrotti e sedotti dal potere. Zapata, come molti, è rimasto puro. È morto assassinato prima della realizzazione, prima delle menomazioni della rivoluzione, caduto per l’idea prima che il tempo ne deteriorasse la volontà divina, prima dell’accomodamento poltronaio, prima delle virtù della pace: quelle del sospetto e della sfiducia, quelle dei vecchi e dei banchieri.

Il mito di Zapata arriva all’Occidente grazie alle lenti della narrazione fatta di lui dallo scrittore nordamericano John Steinbeck e riecheggia nella pellicola colossal di Elia Kazan, Viva Zapata!, del 1952. Nonostante in Messico, ancora oggi, il mito Zapatista sia ancora vivo e vegeto, come dimostra l’attività insurrezionale dell’Esercito Zapatista di liberazione nazionale e del suo altrettanto leggendario portavoce, il Subcomandante Marcos, l’occidente invece l’ha conosciuto come un prodotto hollywoodiano nel volto di Marlon Brando.

Se infatti la storia ci consegna l’Emiliano vero, quello fatto di carne e idee, nate velocemente e altrettanto velocemente perite nella polveriera messicana, l’opera di pre-sceneggiatura di Steinbeck, come un Ossendowski di oltre atlantico, ci consegna una figura mitizzata, forse meno strettamente vera, certo, ma a chi importa? Forse non sarà un racconto freddamente lucido, ma è sicuramente più originario ed autentico di un’antologia di storia, perché più vicino al sentire che al pensare. Più vicino al fango di un pueblo che al pavimento lucido di un’università. Più vicina all’originario, puro, spirito guerriero di un uomo in rivolta per il suo popolo e la sua terra.

Un popolo, quello messicano, altrettanto incline alla rivolta quanto alla corruzione, al coraggio quanto al tradimento. E non è difficile tracciarne un poco ardito parallelismo con quello italiano, che oltre a condividerne i colori nazionali ed un moto risorgimentale tutt’altro che lineare, ne ricalca l’orma di popolo proletario, povero, contadino, ardito e guerriero quanto fiacco e vile. Nazioni in ritardo sulla tabella di marcia del progresso, fortemente religiosi quanto fieri mangiapreti. Sono i popoli latini. Popoli che tra i loro tanti difetti non hanno però quello dell’oblio, ma che hanno (anche quando non sembra) una lunga e solida memoria: quella della carne e delle ossa, della casa e della terra. Una memoria genuina e vera che cozza con quella istituzionale dei preti e dei politici, quella che si vorrebbe essere così trasversale da essere universalmente riconosciuta, perché è quella delle case, dei nonni, delle vecchie, dei paesi lontani, delle coste incontaminate, del focolare e del banchetto, della risata e delle montagne. È la memoria custodita nell’intimo e nel non detto, è la verità che aleggia (come direbbe Goethe) e che si riconosce come tale. Oltre la politica e la damnatio memoriae ufficiale, c’è il mito che si è fatto carne e il suo riecheggio non potrà mai essere dimenticato da quei popoli che della terra e alla libertà sono più geneticamente e fieramente legati.

Chi era Emiliano Zapata? Un ranchero, un cowboy delle alture messicane del Morelos. Un sangue misto: metà indio, metà ispanico. Steinbeck nella sua opera inizia a calarci fin dall’inizio nella torrida atmosfera del Messico di inizio novecento, descrivendo minuziosamente gli aspetti politici, religiosi ed economici di una nazione “neonata”, appena sbarcata sullo scenario internazionale e nell’occhio del mirino della speculazione finanziaria del capitalismo nordamericano. Dove spirito indio, sanguigno e superstizioso, incontra la modernità, fatta di ferro e rotaie e dall’avanzata incontrastata delle haciendas (grandi aziende), sorgono gli uomini della nostra storia.

Uomini a cavallo (letteralmente) della fine di un’era e l’inizio della globalizzazione, quando la medicina poteva ancora confondersi con la stregoneria. Un aspetto su cui Steinbeck non sembra voler cedere ad un positivismo illuminista intriso di secolarizzazione, ma su cui invece si sofferma attentamente, guardando con curiosità alle superstizioni e le feste popolari del Messico profondo, dove lontano dal benessere delle metropoli ancora vige la legge divina dell’antico popolo: quello Azteco. In questo crogiuolo nasce Don Emiliano, nel 1879, sotto gli auspici di una profezia divina che lo vuole già predestinato alla lotta. Scena: un villaggio in fiamme, morti sul selciato. Una schermaglia tra rurales – un corpo di polizia governativo – e cittadini di un pueblo sfortunato che ha l’unica colpa di trovarsi nella direttrice dell’espansione economica delle grandi aziende che dominano il Messico grazie al presidente Porfirio Diaz.

Tra le fiamme una curandera, una strega india coperta del sangue dei suoi concittadini evoca dalle fiamme un’immagine destinata a diventare realtà: quella della mano di dio, il manito. Nascerà un bambino che porterà questo segno e sarà la rovina dei nemici del Messico e la vendetta che si abbatterà sugli sfruttatori, gli usurai, gli schiavisti.

Digressione: in Messico a quel tempo si poteva finire in un sistema usuraio spietato, i contadini contraggono debiti per una terra già loro di diritto, che gli viene sottratta dalle aziende perché legalmente autorizzate. In effetti, dove sta scritto che questa terra è nostra? Non c’è un foglio che lo dimostra, con timbro e carta bollata. Tutti i ricorsi contro le haciendas finiscono in un nulla di fatto, dato che in tribunale non è riconoscibile il diritto del sangue e del suolo che da millenni attribuisce le terre agli indios, persino durante la dominazione spagnola. Questi debiti hanno tassi così elevati che l’unico modo per ripagarli è lavorare a vita. Così un contadino diventa schiavo. È il governo di Diaz, passato alla storia come Porfiriato, amato e coccolato da tutto il capitalismo internazionale. Il suo governo modernizza il paese, detta legge e impone sicurezza… ma vende al grande capitale le terre dei suoi contadini. Una garanzia certa d’affare, non c’è dubbio.

Ma torniamo alla scena: Casualmente la sera stessa, poco lontano dal luogo del genocidio, nasce un bambino e sul petto ha un segno, una piccola voglia a forma di mano. Nello stupore dei presenti, sotto il cielo stellato, sembra di assistere alla nascita di un nuovo messia.

Commenti recenti